Contra el olvido. Escribir para trazar las huellas de la memoria

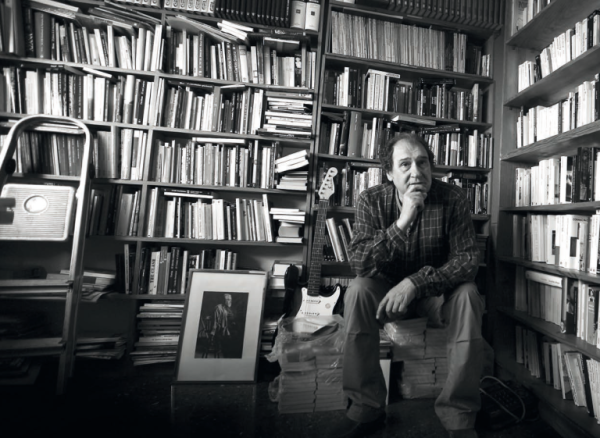

La biografía de un escritor es su escritura, decía Alfons Cervera en un texto homenaje a su amigo Chirbes.

Y se estaba definiendo a sí mismo. Porque confiesa:

«Siempre hablo de mí en mis novelas. Aunque con un yo pequeñito, que no se note demasiado.»

La escritura es para Alfons un conflicto. Un escozor en el alma. Un acto de insolencia contra el miedo y el silencio. Por eso le gusta tanto la memoria. Por eso no tolera el olvido.

Recordamos para comprender. Porque el pasado no sirve, si no ayuda a entender lo que nos pasa. Y escribir es trazar las huellas de la memoria.

Hace falta ser muy valiente para explorar el territorio inhóspito de los recuerdos. Contra el tiempo, contra los sueños rotos, contra el miedo, contra la ilusión del regreso, contra la decepción. Porque nadie regresa a ningún sitio. Nunca.

Leer a Alfons Cervera es conocer al hombre que escribe. Un hombre al que no le gusta el mundo en que vive. Y se enfrenta a él a pecho descubierto, a la intemperie, palabra que le gusta repetir.

Autodidacta, culto, fiel a sus poetas y maestros favoritos: Machado, León Felipe, Max Aub,… Junto a Ángel González, Llamazares, Eduardo Zúñiga, Marsé, Chirbes, siempre Chirbes.

Arropado por ellos, se siente capaz de desafiar al mundo y se define “como un escritor orgullosamente vestido de civil y siempre insatisfecho”. Insatisfacción que lo protege contra la complacencia.

Se formó leyendo novelas «de a duro» que se cambiaban los jueves.

Trabajó como hornero, fue tutor en la Laboral de Elche y maestro de Primaria. Y no es un hombre al uso entre los de su generación. Los novísimos le daban un tufillo a élite que lo aparta y lo convierte en un intimista crítico en la línea de Ángel González o Ana Mª Moix. Todo ello unido a su interés por el rock, que lo acerca a la revolución del compromiso.

Alfons Cervera es un escritor solitario. Concentrado en construir con palabras un refugio de memoria contra el olvido. Armado con su resistencia insobornable, su determinación y su compromiso con lo colectivo.

Comenzó su andadura literaria publicando poesía, que es prolongación de sus primeros relatos de los 80. Había ganado un premio, y un amigo lo anima a escribir poesía. De una sentada escribe 11 poemas, y comienza la aventura.

En 1990, nos dice, “la poesía me dejó, pero algo de lo que me queda de ella está en todo lo que escribo”.

Creo que no es algo, es todo.

Su prosa es pura poesía. Y refleja el mismo desencanto de los poemas. Poemas y relatos tejen secretos laberintos que se cruzan y retroalimentan. Pero en prosa, encuentra Alfons una libertad mayor para romper con la grandilocuencia y la sentimentalidad burguesa del poema al uso.

Sus recursos poéticos se mantienen y perfeccionan en prosa. Reiteraciones, secuencias oracionales tajantes como cuchillos, derivaciones, comparaciones audaces… Bucles expresivos y rítmicos que golpean al lector como puños.

Su estilo es tan personal que es imposible no reconocerlo. Y se mantiene en todos los aspectos de su obra: poemas, narraciones, artículos periodísticos, reseñas cinematográficas y literarias.

Dice el crítico Ángel Basanta que

“La autenticidad y el interés literario de un novelista pueden medirse por la creación de un universo narrativo personal, un territorio literario propio en el que desarrollarlo y un estilo inconfundible que lo identifica en todos sus libros. De muy pocos escritores españoles actuales pueden predicarse dichas características con tanta propiedad como de Alfons Cervera”.

En su narrativa, la crítica —tan amiga de las clasificaciones—, ha señalado tres etapas.

La primera abarca las mal llamadas “novelas raras”. Por inclasificables. Donde la forma es lo importante, como era la moda en los 70. Sueños y realidades, fragmentarismo, elipsis, polifonía, tiempos dislocados…

La segunda es el ciclo de la memoria. Dedicada a la España nacida en la Guerra de España —que no Civil, como defiende la nueva historiografía—, porque no fue una guerra fratricida, sino la defensa de la legalidad republicana contra el golpe de estado franquista. La lucha contra el fascismo que sirvió de macabro ensayo para la segunda gran guerra.

Verde moho es la casa del olvido, dice Alfons citando a Paul Celan. La memoria duele, pero hay que adentrarse en ese berenjenal. Para dar testimonio, para fijar contra el tiempo y la historia de los vencedores lo que se ha olvidado.

El color del crepúsculo es la primera novela de este ciclo y su preferida. Fue publicada en 1995. En ella, Sunta se hace a sí misma a través de la escritura y rescata la voz de la memoria para que otros la perpetúen.

Le sigue Maquis, cuya reedición ha celebrado recientemente sus 25 años de vida. Algo insólito en una novela. Alfons traslada el protagonismo a un niño. Niño que representa, como Sunta, lo colectivo. Colectivo que cuadriculados y rancios críticos como Ricardo Senabre critican, al considerar un error el coro de voces. No entendió nada, el catedrático. O sí…

La noche inmóvil tiene como protagonista a Félix, anciano trasunto de su abuelo Claudio. El viejo panadero, muerto en vida tras la muerte de su hijo Miguel. Félix, armado con su inteligencia natural, logra hallazgos expresivos sorprendentes que dan voz ancestral al pasado. Es la novela más extensa y poblada de personajes. Históricos e inventados. Es el poema colectivo de un pueblo.

La sombra del cielo profundiza en las vidas rotas de personajes ya conocidos y añade la amenaza del falso progreso, que arrasa montes y tierras con fábricas de cerámicas de lujo.

Aquel invierno es una historia de dolor. De silencios. De la feroz venganza del franquismo. Del obsceno olvido. De la rabia. De un dolor moral más duro que el físico.

Todas ellas están reunidas en el volumen Las voces fugitivas.

El boxeador, de la que hablaremos, sería la última de este ciclo.

El tercer grupo lo dedica Alfons a recuerdos y vivencias íntimas. Ligada al segundo grupo, profundiza en las relaciones personales: padre, madre, hermano, casa… Unidas siempre a lo colectivo. Porque según nos dice:

«La novela debe trascender lo personal. Lo individual alimenta el capitalismo cerril que aísla esfuerzos comunes y desbarata aspiraciones colectivas.»

Este grupo tiene en común con el ciclo de memoria el espacio: Gestalgar — Los Yesares en sus novelas— el Macondo de Alfons Cervera. Su universo. Su centro sentimental. Entre el castillo y el río.

La central eléctrica, La Peña María, El cine Musical “donde vagaban las almas en pena como si hubieran resucitado con el Tenorio”. El cementerio de los buenos y el de los rojos. Con lápidas y sin ellas.

Como dice el abuelo Félix:

«Cuando Franco mandaba, había dos clases de muertos, los unos y los otros, los que ganaron la guerra y los que la perdieron.»

El castillo y sus túneles de moros, la Agrícola, la cooperativa de San Blas y su bar. El horno de Manuel, donde crecen los bollos de masa. La plaza, a los pies de la iglesia, —testigo de tanta crueldad y barbarie falangista—. Las calles estrechas y empinadas: la calle Larga, la del Barranco…

La Marjana como refugio. O la cueva de Royopellejas, el anciano que cuenta historias, alimenta sueños infantiles y guarda una momia enamorada que quiere flotar en el río, como Ofelia. Royopellejas cumplirá su deseo y la bajará al río para que descanse «con peces y submarinos«. Realidad y fantasía romántica que cuentan historias que burlan el tiempo. La edad siempre se asocia en sus novelas a la sabiduría que da luz a una época oscura.

Y ahí están sus abuelos Alfonso y Beatriz —Benito y Rosa en las novelas— , carteros y posaderos en el pueblo. O Claudio y Adela —Félix y María— en las novelas.

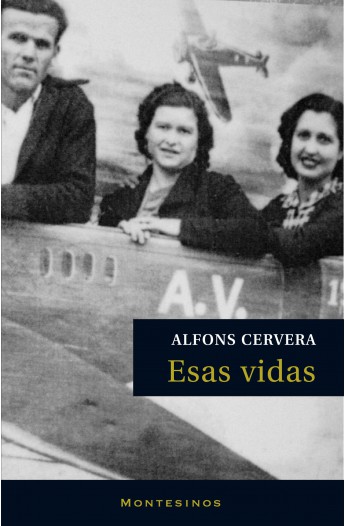

Esas vidas está dedicada a su madre, a raíz de la vuelta al pueblo de Alfons para cuidarla. Es una reflexión sobre el sentimiento y la fragilidad del ser humano. La muerte, el silencio y el olvido obligado de la enfermedad. Fue finalista del Premio Nacional de Narrativa 2010. Una pena que lo ganara Cercas con su tramposa novela Anatomía de un instante. Uno de esos libros que indignan a Luciano en El boxeador “porque cuentan mentiras”.

Esas vidas está dedicada a su madre, a raíz de la vuelta al pueblo de Alfons para cuidarla. Es una reflexión sobre el sentimiento y la fragilidad del ser humano. La muerte, el silencio y el olvido obligado de la enfermedad. Fue finalista del Premio Nacional de Narrativa 2010. Una pena que lo ganara Cercas con su tramposa novela Anatomía de un instante. Uno de esos libros que indignan a Luciano en El boxeador “porque cuentan mentiras”.

En esta vuelta a casa, Alfons descubre unos documentos sobre la condena a doce años a su padre por el franquismo, a causa de sus actividades anarquistas. Nunca se lo contó.

«La mierda del silencio — nos dice—. Y aún andamos en este país con él encima. Esa maldita fanfarria de no reabrir heridas, de jugar a la reconciliación.»

Y escribe la siguiente novela, Otro mundo, que desvela un padre ya fallecido y nunca conocido del todo.

ya fallecido y nunca conocido del todo.

Alfons se pregunta:

«¿Y la revolución, padre, qué nos queda a ti y a mí de la vieja revolución, cuando aún creías que la vida tiene un sentido y no el que descubriste tantos años después en las amargas profundidades del pozo? ¿Qué nos queda?»

Su padre se fue sin abrir la boca. Pero Alfons ha decidido hablar por él y por todos los que callaron por miedo. Los humillados, derrotados, golpeados y vejados por una Victoria, con mayúscula y eterna, de los golpistas. Decide bucear en la memoria para redimirlos. Para redimirse. Para redimirnos.

La tercera novela familiar, Claudio, mira, está dedicada a su hermano. Hermano al que cuida desde que falleció su madre. Esta vida difícil le permite reflexionar desde dos miradas, la suya y la de su hermano. Ambos unidos por una infancia de miedos compartidos de Dráculas y fantasmas en la ignorancia del miedo real y feroz de los adultos.

La tercera novela familiar, Claudio, mira, está dedicada a su hermano. Hermano al que cuida desde que falleció su madre. Esta vida difícil le permite reflexionar desde dos miradas, la suya y la de su hermano. Ambos unidos por una infancia de miedos compartidos de Dráculas y fantasmas en la ignorancia del miedo real y feroz de los adultos.

En este libro, recupera un pasado que no muere y que se queda en el margen de las fotografías, como contara W. Benjamin. Porque la biografía de un escritor también está en su vida y lo que amamos acaba desapareciendo si no lo escribimos.

«Sin haberlo pretendido -o eso creo- es como si cerrara con este libro un tampoco sé si real o imaginado libro de familia.»

Podemos añadir a este ciclo familiar un libro en el que Alfons habla de su otra familia, la literaria: Algo personal. ¿Alguna vez te ha picado una abeja muerta? Habla de escritores —hombres y mujeres— y mezcla su voz literaria con sus propias vivencias.

«Somos lo que leímos cuando no sabíamos quiénes eran Flaubert, Virginia Woolf, Dostoievski o William Faulkner.

Más que los libros que hemos escrito, somos los libros que leímos mientras íbamos viviendo dentro y fuera de la literatura. Este libro va de eso, de lo que leía un adolescente en cuya casa familiar nunca los hubo, de los libros que le prestaban, de los que compraba en los mercadillos, de los que fueron llenando poco a poco su curiosidad lectora gracias a la colección Reno y al Círculo de Lectores. Y, sobre todo, a aquellas novelas del Oeste, Ciencia-Ficción y FBI Policiacas que fueron sus primeras lecturas y nunca ha abandonado.»

Es una especie de mapa sentimental hecho con libros. La mayoría en el más injusto de los olvidos. Porque, se queja el autor:

“El mercado encumbra graciosamente mediocridades a destajo y oculta nombres y títulos que se merecen un puesto de primera fila en la historia de la literatura contemporánea”.

El boxeador, la novela que presentamos, pretende ser el cierre del ciclo de la memoria, según el narrador. Algo que dudo, tras leerla y mirar a mi alrededor en estos tiempos de desmemoria. Alfons dirá si me equivoco.

Román, trasunto del autor, es ahora la figura central que articula el coro de voces ya conocidas y añade reflexiones desde el presente sobre su tarea de escritor.

Vuelve a Los Yesares que abandonó siendo un niño para huir del horror franquista. La distancia, aliada con el tiempo como espera interminable del regreso, se han convertido en un rencor antiguo y persistente como resultado de la humillación. Un rencor que es como un alacrán debajo de las piedras. Creo que el frío nunca se me fue del cuerpo desde aquella noche.

80 años después Román se plantea muchas cosas. ¿Acaban las guerras? ¿Son nobles las derrotas? ¿Está contento tras la vuelta? Porque «el exilio es un sitio del que nunca se regresa».

¿Vale la pena el recuerdo que es como un abismo donde a lo peor las huellas son falsas? Sunta le dará la respuesta esperanzada: «Contra la fragilidad de la memoria, contarla es resguardarse de la intemperie del olvido». Y también Fausto, que recuerda el horror porque «si no recordamos, qué nos queda».

Román busca sus talismanes entre las ruinas del pasado y las procesiones del presente: busca la piedra esbarosa y el algarrobo del que colgaba el saco de boxeo. Busca una señal que lo lleve a los días de niñez y sueños. Donde Esteban Ventura los enseñaba a resistir, a golpear el fascismo, a desfogar la rabia, a mantenerse despiertos.

Y se agarra al lenguaje para limpiarlo de la corrupción de la dictadura. Para llamar asesinatos a los fusilamientos, y gritar que no hubo dos bandos sino uno solo: la banda de los golpistas. «La primera cacería que organizan las dictaduras es la de la palabra», nos dice. En el franquismo la única palabra que sonaba era la de los vencedores. Y en la mente de los vencidos sólo sonaba la palabra “culpa”.

Román-Alfons escribe porque mientras dure el tiempo de la escritura el tiempo está de nuestra parte, como cantaban los Rolling.

Sunta, su corresponsal epistolar de la memoria, es ya una anciana con la pata tiesa por una prótesis de rodilla. Un eslabón fundamental de la cadena del recuerdo, que conocerá ahora en persona. Tiene Sunta la memoria más larga de Los Yesares. Su libreta de recuerdos tiene el color del crepúsculo, el de la tristeza y la melancolía. El desasosiego del tiempo que le producen las fotografías.

En casa de Sunta se encontrarán el pasado y el futuro. Jacinto, la pelota de frontón, la tela del saco de boxeo y los jóvenes que recogerán la antorcha de la memoria. Todo arropado por la música de The boxer de Simon & Garfunkel. Una metáfora del luchador, un himno para desheredados, exiliados interiores que reciben golpes sin parar pero que nunca se doblegan. Porque mantienen dignidad, conciencia y memoria.

Román no es el director del coro de voces, pero es su instrumento esencial y su garantía de pervivencia, junto con Sunta.

Los solistas son ancianos centenarios como Jacinto, Agustín que guarda la trompeta de Charly como un tesoro. Fausto, el atleta rebelde. Luciano que recuerda las palizas, las rapadas humilladas con ricino como Guadalupe y Rosario. O Elena que recuerda las uñas azules como el mar de un niño torturado por la Guardia Civil. Y la muerte estremecedora de Rosario a manos de los guardias, contada por ella misma en primera persona.

O la historia del sanguinario cabo Bustamante porque también hay que contar los nombres de los asesinos. Y la denuncia de Águeda, emigrante de la vendimia, de la xenofobia contra los migrantes actuales. La memoria es corta, dice tajante.

Y el mítico Pitera, que remueve con un palo la tierra para encontrar a su abuelo, como Román remueve la memoria para encontrar justicia y reparación.

Es como si el regreso de Román agitara el grumo de tierra negra de la memoria para encontrar el pasado y apuntalar su permanencia en los jóvenes: Lola, que ha vuelto al pueblo y se indigna por el olvido: «Mucho hablar del castillo y los moros y nadie habla de lo que ocurrió después de la guerra». Ella da calor y esperanza a Sunta y a Román, que ha vuelto a buscar esa esperanza entre las ruinas de su vieja casa.

Y Pedro, el nieto de Luciano, el que guardó el saco de boxeo de la resistencia.

La figura del boxeador es una presencia ausente que lo llena todo. Esteban Ventura, el maestro de boxeo de los niños de posguerra. El desaparecido que reaparece al final de todo y deja su legado a los nietos de los humillados. La rabia, el sacrificio, la lucha, la bandera de la dignidad.

Las voces cuentan una única historia de crueldad: la de una posguerra exterminadora del disidente. Historia de miedo y silencio. Y también, de esperanza en que la cadena de voces resistentes siga.

El relato encoge el corazón y desgrana temas como el miedo a pensar, las infancias rotas, los sueños laminados, el exilio, la violencia fascista frente a la integridad y dignidad de los derrotados pero nunca vencidos. Las fosas comunes, las desapariciones, los hombres del monte…

Y las cicatrices del tiempo:

«Que no vengan con ese cuento de lo felices que éramos a los 20 años. Los años lo dejan todo seco como los higos extendidos en los cañizos al resol de la mañana.»

Y está narrada con esa excelente manera de contar propia de Alfons.

“Los días del frío” es el núcleo del relato. Compuesto por 32 secuencias breves, que son casi independientes y funcionan como los mecanismos de la memoria. Saltos de tiempo y espacio, diferentes voces que enlazan unas historias y otras. Que van llenando lagunas, completan narraciones, inician otras.

Román va y viene por ellas y las cataliza hasta la secuencia final.

Este núcleo narrativo, su corazón, está arropado por un prólogo y un epílogo. En el prólogo, una voz en primera persona —sin nombre— marca los temas esenciales en una sola secuencia: memoria, exilio, escritura, tiempo, derrota.

El epílogo tiene tres secuencias. La primera, metaliteraria, es una reflexión de Román sobre su escritura. La segunda, el encuentro de las voces del pasado y el futuro con los talismanes de la esperanza. Y la tercera, una reflexión agridulce sobre el presente que invita a seguir en la lucha que, por desgracia, no ha acabado.

Todas las partes —y ello me emociona especialmente— van precedidas de palabras de mujeres silenciadas y olvidadas por la dictadura franquista: Concha Alós, Ángela Figuera, Francisca Aguirre, Carmen Castellote —última poeta del exilio republicano—. Reflexionan sobre la memoria, su relación con la realidad, el olvido como enemigo, los regresos imposibles.

Las dudas sobre lo recordado cierran el relato con palabras de María Teresa León, la silenciada cola del cometa Alberti: «Me asusta pensar que invento y no fue así».

Aún hay un círculo exterior que envuelve el libro e interpela al que lee: las dedicatorias. La inicial, al 14 de abril. La final, a Jean Ortiz. Muerto en 2023, hijo de rojo y del exilio. Sobran las palabras.

El estilo de Alfons es único y adictivo. Es como escuchar el pensamiento, ponerle palabras al sentimiento y recuperar con ellas el sabor primigenio de almas atormentadas pero resistentes, en tenaz defensa de la dignidad que les ha sido arrebatada. Nada sobra ni falta. Estremece por su autenticidad.

Las figuras que utiliza, comparaciones logradísimas que concretizan y hacen animados los sentimientos, contribuyen a hacer del paisaje un personaje más que bebe de lo humano y lo refleja.

«El tiempo se le había quedado enganchado en la garganta, como el hueso de conejo que ahogó a su abuelo un día de Navidad.»

«El sol de invierno tiene el color tímido de una piel miedosa, como el cristal del reloj que se había parado en el campanario hacía una semana.»

«La muerte es el último sitio donde nos exiliamos.»

«Escribo, tantos años después, la palabra memoria y me sale aquella madrugada con legañas en los ojos de un niño asustado.»

Lirismo intimista. Pura poesía que se graba a fuego en el que lee. Para paliar con belleza el horror, pero también para contarlo. Sin paliativos.

Precisamente, Alfons critica a Cercas, a Muñoz Molina o a Trapiello —tanto como a películas sentimentaloides — porque banalizan el horror.

Esas ficciones tramposas tergiversan la historia envuelta en papel de celofán. Y Alfons no es escritor de complacencias.

Su memoria no es nostalgia. Su memoria impulsa hacia delante, no hacia atrás. Porque recordar es un deber, en palabras de Primo Levi.

Y ese deber lo siente Alfons porque, en este país, se diseñó una ceremonia del olvido. La derrota no tiene relato, sólo tiene recuerdos. Y Alfons quiere darle uno, porque se lo debemos.

El franquismo nos dejó la mente llena de hielo y frío, escribe en una de sus certeras frases poéticas.

Y el deshielo llega con la escritura. Una misión casi evangélica para dar palabra al silencio. No faltan dudas y vacíos… Pero le sobran honestidad, decencia y coraje ético.

Alfons nos deja llenos de preguntas y reflexiones. Nos inquieta, porque nos pone ante un precipicio. Pero lo llena de belleza, a cambio.

Y pensamos con dolor que no hay nada seguro en ningún sitio. Que la tímida Ley de Memoria —que nunca fue llamada antifascista, como reclamaba Alfons— ahora se cambia por una vergonzosa ley, mal llamada de concordia —otra vez manchando las palabras limpias—. Solo para enterrar de nuevo a las víctimas que claman en este libro contra un régimen cruel.

«Han sido largos años de morderse los puños y la lengua», decía la poeta Francisca Aguirre.

«Es una puñetera pesadilla —añade Alfons— que parezca que no nos hemos movido del franquismo».

Por eso es tan necesario leer a Alfons Cervera.

Por eso ha sido nombrado recientemente, en la Universidad de Brest, presidente de honor de la Asociación de la Memoria del Exilio Republicano Español, MERE 29. Porque fue pionero de la literatura de la memoria y sigue, como un puño incansable, dando golpes a la puerta de las conciencias para que despertemos y no olvidemos. Para que seamos dignos.

Gracias, Alfons.

Este texto se leyó en la Casa de Cultura de Gandia en la presentación de El boxeador, el 16 de mayo de 2024.

(Las fotografías de la presentación son de Lluís Romero)